初心者同士の対局でたまに見かける「鬼殺し」「新鬼殺し」ですが、正しい受け方を知らないと、すぐに潰されてしまいます。

そこで今回は、鬼殺しの正しい受け方を紹介していきます。

ぜひ、参考にして下さい。

鬼殺しの対策

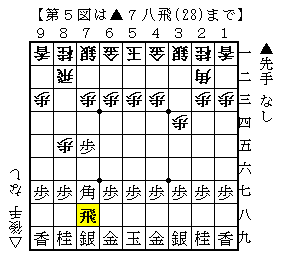

まずは、1図を見て下さい。

1図の、▲77桂とした所で、先手は鬼殺しの作戦を明示してきました。

はじめに、鬼殺しとはどんな戦法なのかを知るために、鬼殺し側の成功例を見ていきましょう。

1図からの鬼殺し成功例

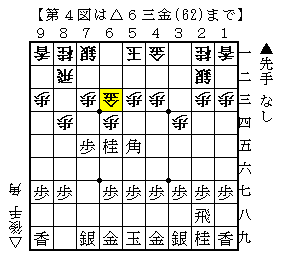

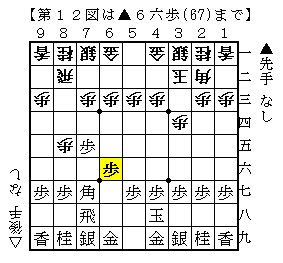

△84歩▲65桂△62銀▲75歩△64歩▲22角成△同銀▲55角△33銀▲64角(2図)

2図では、次の▲74歩があまりにも強烈で、後手は持ちこたえられません。

かと言って、△63銀と角を追い払うのは、▲73桂成でダメだし、△72金と7筋の守りを補強するのも▲78飛と回られて、受け切れません。

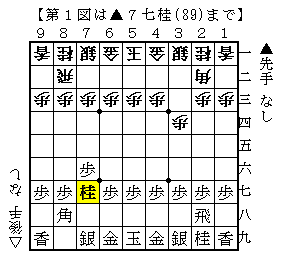

後手の対策

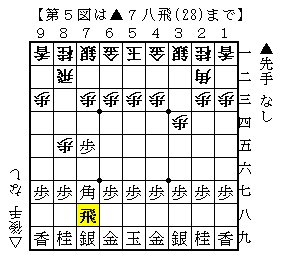

1図から、△84歩▲65桂とした時に、後手は△62銀ではなく、△62金と金で桂成りを受けるのが、鬼殺し対策の決定版と言われています。

以下は、先ほどの同じように、▲75歩△64歩▲22角成△同銀▲55角と進んだ時に、△63金とがっちり受けれるのが、金を上げた効果なのです。

もし、△62金~△63金と受けずに、△62銀~△63銀と銀で受けていれば、▲53桂成とされて成立していませんでした。

しかし、金を上げることで先手の攻めを完全にブロックすることに成功しました。

と言うわけで、先手が▲65桂から攻めるのは無理筋です。

かと言って、桂を77でずっと待機させるのは、角道を塞いでいるし、桂頭が狙われるリスクがあります。

このような背景があり、通常の鬼殺しは廃れてくるようになりました。

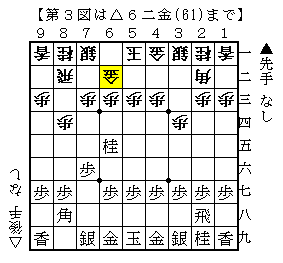

新鬼殺しの対策

そこで表れたのが、「新鬼殺し」という戦法です。

何と言っても特徴的なのが、序盤の駒組みの形にあります。

5図の局面では、後手は

- △77角成▲同桂△86歩

- △77角成▲同桂△54角

- △77角成▲同桂△45角

この3通りの手を指してみたくなりますが、どの手も成立しません。

以下は、それぞれの手順を見ていきましょう。

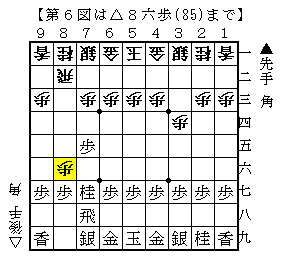

△77角成▲同桂△86歩の手順

以下は、▲86同歩△同飛と進んで行きますが、そこで▲74歩が激痛です。

もし、△74同歩と取れば、▲95角の王手飛車で終わりです。

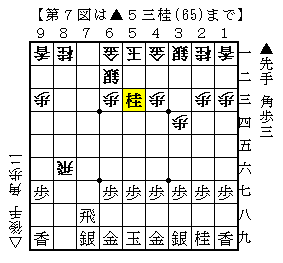

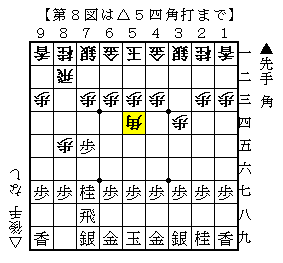

なので、▲74歩には△62銀と受けますが、以下は▲73歩成△同銀▲65桂△62銀▲53桂不成(7図)で結局は、先手の反撃を防ぎきれません。

△77角成▲同桂△54角の手順

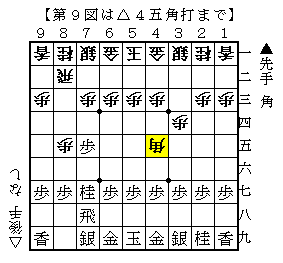

この手順もありそうなんですが、以下は、▲55角△22銀▲85桂とされて、やはりダメです。

▲85桂に対して、△85同飛や△62銀は、22の銀が浮くので▲22角成と銀を取られてしまいます。

△77角成▲同桂△45角の手順

これが一番ありそうな手ですが、通用しません。

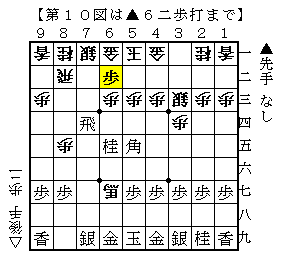

以下は、▲65桂△67角成▲74歩△同歩▲55角△22銀▲74飛△33銀▲62歩(10図)と進んで、後手陣は壊滅してしまいます。

手順中に先手、後手共に飛車を取るチャンスはいくつもありましたが、この局面では飛車が打ち込める場所がないので、飛車の価値はあまりありません。

なので、飛車を取らずに、角のラインを活かすような攻撃をしています。

新鬼殺しには△42玉~△32玉

以上の3つの手順を見てみると、どの手順も

- 居玉の状態で王手飛車を狙われる

- 22の銀が狙われている

この2つが、3つのどの手順でも後手の弱点となっていました。

つまり、この2つの弱点を消せば、新鬼殺しは封じたも同然なのです。

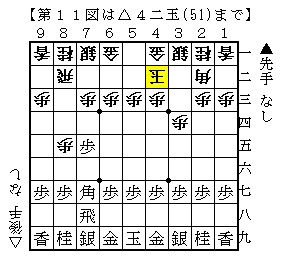

その2つの弱点を一気に消してくれる手こそが、△42玉なのです。

もし、ここで先手が強引に、▲22角成△同角▲74歩としてきたら、早石田の△42玉型と合流します。

かと言って、▲48玉と駒組みを進めてきたら、△32玉と寄っておけば、先手が角交換してきても、22の銀にひもが付いているので、大丈夫です。

このまま駒組みを進めていくと、後手陣に隙がなくなっていくので、先手の奇襲作戦は失敗に終わります。

なので、先手としては▲66歩と角道を止めて普通の振り飛車に戻すか、▲68銀~▲88飛と角交換振り飛車の陣形に戻すことが予想されます。

こうなってくると、何のために新鬼殺しをしているのか分からなくなるし、作戦を限定している感もあるので、プロ間では鬼殺しは廃れてきたのです。